CULTURE

PR TIMESのカルチャー

CULTURE 54

「これは大変だ。」PR思考を信じて追求し、未来のステークホルダーにまで届く発信を。

- 遠山 寧々(とおやま ねね)(PR TIMES事業ユニット PR TIMES TVサービス部)

DATA:2025.04.21

迷わず突き進んでいるように見える人ほど、周囲からは見えない葛藤と戦い、一歩一歩前進しています。『#PR TIMESなひとたち』は、「PR TIMESらしさってなんだろう?」について、社員の挑戦や努力の裏側、周囲からは見えづらい地道な一面に迫り、わたしたちの日常をお届けしていくコーナーです。

今回は「2024年度上期社員総会」で自ら問いを立て、創造性を駆使し、新たな挑戦をし、組織を牽引した個人を讃えるLead the Self/People賞を受賞したPR TIMES TVサービス部の遠山さんにインタビュー。

テレビの生中継コーナーのディレクターとして番組制作に従事していた遠山さん。転職してTVサービス部に転職し、入社1年以内での受賞となりました。その裏側には、PRプランナー試験の勉強を続けるなかで身に付けたパブリックリレーションズ思考があります。「PR TIMESだからこそ提供できる動画サービス」を追求する遠山さんの軌跡を辿ります。

遠山 寧々(とおやま ねね)

PR TIMES事業ユニット PR TIMES TVサービス部

東京都出身。大学卒業後、新卒で映像制作会社に入社。日本テレビ news every.の生中継コーナーのディレクターとして番組制作に従事。2023年11月にPR TIMESに入社。PR TIMES TVサービス部に所属し、動画ディレクターとして行動者の取り組み・想いを動画の力で世の中へ広め良い循環を生み出すべく構成・撮影・編集までワンストップで取り組む。

入社1年経たずしての受賞。「間違って連絡がきたのかと思いました」

Lead the Self/People賞の受賞、おめでとうございます!受賞が決まったときの想いをお聞かせください。

公表前なので受賞の一報はDMでいただいたのですが、最初に見たときは「誰かと間違って連絡がきてしまったのでは」と思いました。おそるおそる本文に目を通すと、ちゃんと私に対する受賞のお知らせでした。ただ賞をいただけるような成果には心当たりがなく。むしろ、期待値に届かず足りていないところを埋めていくばかりの日々を送っていたので、しばらくは実感もわかなかったです。

今回いただいたLead the Self/People賞は、個人的に印象深い賞でした。私が内定者時代に参加した2023年10月の総会でPR TIMES MAGAZINEの丸花さんが受賞されていて、受賞時のスピーチに感銘を受けたんですよね。受賞者としてのスピーチなのに、華々しい成功談ではなく自分に足りていないところを開示するような内容で、他の社員たちにも役立つように伝えてくれているんだと感じたことを覚えています。そんな丸花さんと同じ賞をいただけたことが純粋にうれしかったです。

そんなスピーチを、次はご自身がすることになりました。いかがでしたか?

正直、プレゼンの準備を始めた当初は「がんばってよかったー!」と気楽な気持ちだったんです。でも、スピーチに備えて担当役員の真輔さんと壁打ちをしていくと、本当に自分がこの賞をもらっていいのかと葛藤が生まれて。

真輔さんからは、「何か一発で成果が伝わる数値は?」というフィードバックをいただきました。営業売上がx%上がったとか、y倍になったという話があれば良かったのですが、私の取り組みは当時まだほとんどが進行中のもので。ただ、このフィードバックをいただけたことで、数値に意識を向けることができたと思います。定量的に示すことの重要性に気付けたと同時に、自分にはまだまだ足りないところがたくさんあるなと改めて思いましたね。

PR思考×動画制作スキルで、未来のステークホルダーにまで届けられる発信を

遠山さんはPR TIMESへは中途入社です。転職理由は何だったのでしょうか。

「前職でやれなかったことをやりたい」が転職を決めた理由です。前職はテレビディレクターとして働いており、担当していた生中継コーナーの企画出しにPR TIMESの情報を活用していていいサービスだなと思っていました。転職活動を始めたところ、エージェントさんから上がってきた中にPR TIMESのTVサービスの仕事があり、やりたいことに合致しているなと思って応募したというのが経緯です。

前職ではやれず、TVサービス部ならできそうだと思ったのは、取材した方がその後どうなっていくのか、またその活動が長い目でどう社会を変えていくのかを伝えることです。テレビでは、その人の一瞬を切り取って、「こんな活動をがんばっている人がいます」と伝えることはできても、長い目で見て伝えていくことがなかなか難しかったんですよね。PR TIMESのTVサービスであれば、それが実現できるのではないかと思ったんです。また、どうすればいい発信ができるのか伝え方に悩んでいるお客様を支援することもできると思いました。

テレビディレクターとしての動画制作と比べて、違いを感じる部分はありますか?

ありますね。そもそも、テレビは放映していれば誰かが見てくれますが、TVサービスの動画は作って流すだけでは見てもらえません。見てもらうためにパブリックリレーションズのスキルがいるんです。

そうした違いは入社前から予想していたので、入社前からパブリックリレーションズとは何かを知るため、本を読んだりPRプランナー試験の勉強を始めてみたりと、行動に起こしていました。勉強に本腰を入れたのは入社後で、PRプランナーの一次試験の申込を済ませたあと。そのあたりから、パブリックリレーションズの難しさに気付かされることになります。

どういった難しさですか?

私が想像していた以上に多くの人たちのことを考える必要があるということですね。私の想像では、商品やサービスのお客様のことを想定して考えることがパブリックリレーションズだと思っていました。でも実はもっと広範囲で、時間軸も長かった。今のお客様はもちろん、将来お客様になるかもしれない層の方々、その会社のステークホルダーの方々、そしてそこで働く社員の方々、さらにそのご家族まで考えた上で伝える内容を考えることがパブリックリレーションズなんだと。「これは大変だ」と思いました。

そして、そういう意味でいうと、まだまだ私たちはパブリックリレーションズの真髄に達している集団ではないのではないかとも感じました。

入社する前の私がTVサービス部のことを「パブリックリレーションズのバリバリのプロが提供している動画サービス」であることを想像していたように、お客様も「PR TIMESが提供している動画サービスなのだから、一般的な動画作成サービスとは違うだろう」とご期待してくださっているのではないかと思うんです。そのご期待に応えられるチームであれるよう、自分が学び資格取得を目指すだけではなく、勉強会を開き、みんなのスキル向上にも取り組むようになりました。

非常に意欲的だなと感じます。そのモチベーションはどこから来るのでしょう。

それは、一言でいうと自分への自信のなさかもしれません。私はテレビ出身とはいえ、生中継がメインだったので、動画編集スキルはハイレベルに達している自信がありません。それでも、中途入社者として即戦力になれる人材でいなければというプレッシャーがありました。動画編集スキルに自信がないからこそ、他のメンバーにはない武器を身につけていくことが重要だと思い、専門性を高めようと考えました。

あとは純粋にお客様への想いですよね。入社したての頃にご一緒したお客様に対しては、特に「私が担当となることでがっかりさせたくない、思っていたのと違うなと思わせたくない」という想いがありました。そんな折、毎年TVサービス部がイベントのニュース動画制作やイベントの紹介動画制作を担当してきた日本RV協会さまから、イベント後の振り返りで「30周年の節目の年に4本の動画制作をご一緒できる企業さんを探しているため、遠山さんもご提案していただけませんか」というお話をいただいたんです。

今回の評価につながる事例ですね。どのような提案をされたのでしょうか。

あらためて日本RV協会さまのことを調べてみると、災害に関するお取り組みや、キャンピングカーで泊まれるRVパークなど、さまざまなことをされているとわかりました。ただ、これまでのTVサービス部は年に1回のイベント撮影をするだけの関わりで、日本RV協会さまにしかできないことを動画で作っていくという提案まではできていなかったのではないかと考えました。こうした「これまで出来ていなかったこと」に取り組めるチャンスだと考え、上長の牧さんにも相談しながら提案書を書き、PRプランナー試験で学んだ考え方を取り入れたりしてみました。

PRに関する学びのなかで、どういったことが活かされたのでしょうか。

「タッチポイントを作ることが、巡り巡って届く始まりになる」というパブリックリレーションズの考え方からヒントを得て、タッチポイントを作る施策として、フェーズフリーアワードという賞に応募することを日本RV協会さまにご提案しました。たとえ入賞できなくても、審査員に動画を見ていただくという、これまでには持てなかった接点を生み出せると考えました。もし入賞できれば、さらに多くの方との接点を作れる。今回は残念ながら入賞には至らなかったのですが、新たな接点を作ることはできたと思っています。

動画制作中は、どのようなことに意識しながら伴走支援されたのでしょうか。

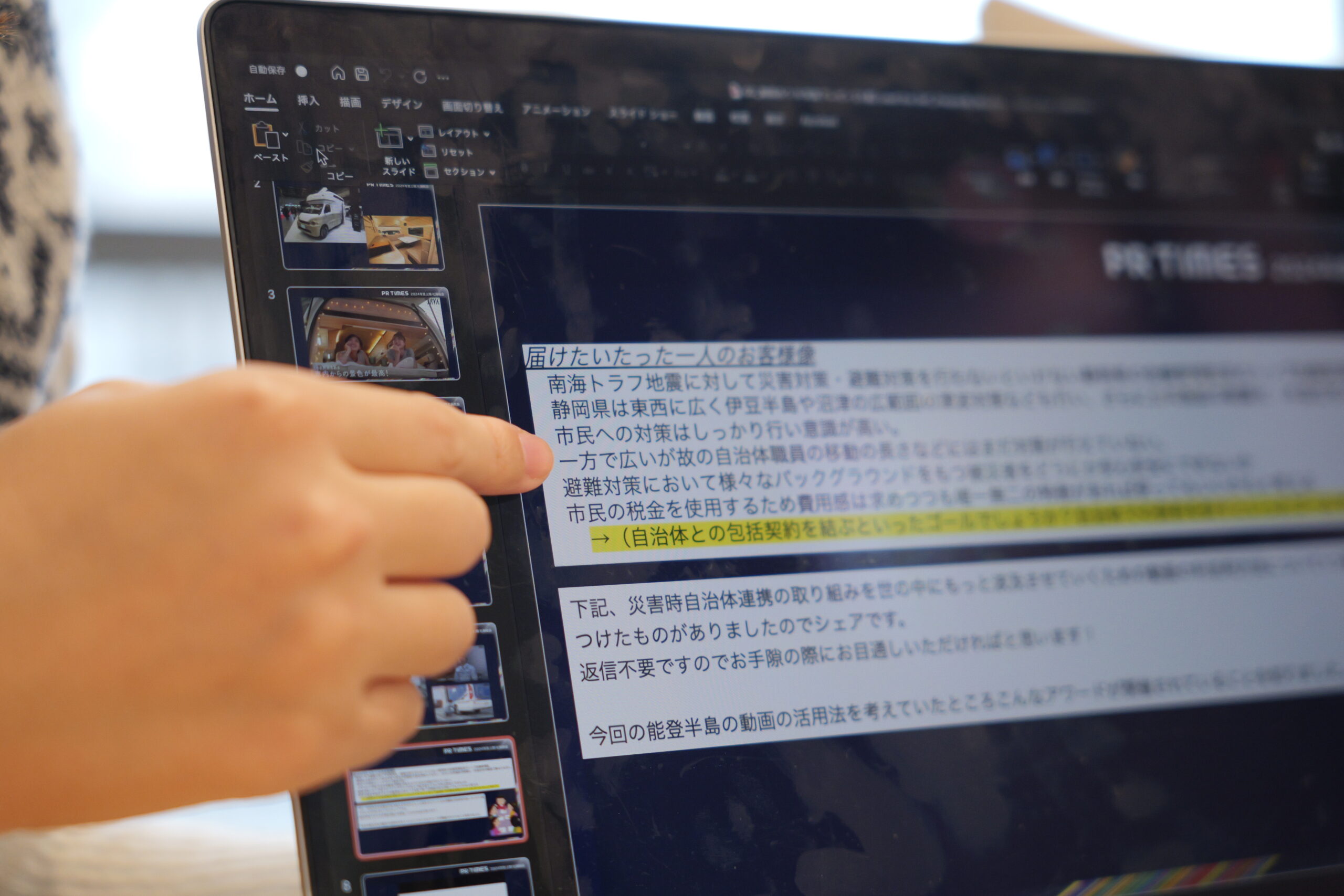

「誰に届けるのか」を細かくすり合わせました。例えば、災害関連のお取り組み動画を作る際には、日本RV協会さまが行っている被災自治体にキャンピングカーをお届けし、他の自治体から救援にくる職員の方たちの宿泊所にしていただく取り組みをしているという情報から、「危機管理室の管理監」を届けたいゴールと設定しました。制作中、編集に迷ったときにはゴールに立ち返り、「この人の感情を揺さぶるものにするんだ」と照準を合わせるようにしたんです。

せっかく動画を作っても、それが伝わらないものになってしまったことでサービスの導入に至らなかったら、被災地の人の命を左右する結果につながってしまうかもしれない。その恐怖を抱えながら、パブリックリレーションズ思考で考え、「たったひとりのお客様」に伝わる動画を作るよう心がけました。

「思っていたよりも広い方を想定しなければならない」一方、「たったひとりのお客様」に届くものにしなければならないんですね。手ごたえはいかがですか?

手ごたえはあります。日本RV協会さまに動画が役立っているか率直なご意見をお聞きしたところ、会議の場で言葉で伝えきれない現場の様子などを、動画を流すことで伝えられたとお聞きしました。

また、車の安心安全という別のテーマでの取材でキャンピングカーユーザーの方にインタビューをした際には、「動画を見ました。災害の怖さを感じたと共に、災害時にもキャンピングカーは役立つんだ、できることがいっぱいあるんだと実感しました」というお言葉もいただいています。目指していた方たちに届けられたことが実感できてうれしかったです。

先ほどあった「パブリックリレーションズ思考」について、「遠山さんにとってのパブリックリレーションズ思考」を言語化していただきたいです。

「お客様とお客様の周囲にいるステークホルダーの方たちが、今だけではなく、未来においても良い関係性を築くために取るコミュニケーション」だと考えます。この思考を持って動画を作ると、届けたい人に点で届くのではなく、幅広く面で波及していくイメージで届けられると感じています。その結果、思ってもみない人たちにも情報を届けられ、いい影響を及ぼすこともできます。

パブリックリレーションズ思考がない動画は、その逆ですね。「今、この人」には伝わるものができるかもしれませんが、状況が変わったときには響かないものになってしまっていたり、ステークホルダーとのいい関係性作りに寄与しなかったりと、点でしか届かないものになると思っています。

みんなが取り組みを発信し、社会をより良くしていける「道」を作りたい

入社1年目での受賞という成果を上げられましたが、自信は生まれましたか?

今このインタビューを受けながらも、「こんな話をしていていいのかな」と思っている程度には自信はないです(笑)。ただ、私の受賞で部のメンバーが「もっとがんばろうと思った」「やる気が出た」と言ってくれていたり、PRプランナー試験の勉強会を経て合格するメンバーも出てきたりと、いい変化を生み出すきっかけになれたのかなとは思っています。

あと、仕事に関して自分の自信のなさでうじうじする時間がもったいないと思うようになりましたね。全身全霊でそのときの全力を出して、お客様が行動していることを世の中にどう伝えていくのか考えたほうがいいなと。プライベートなこととは違い、仕事はお客様に対価をいただいている以上、自分の決断の遅さで情報を届けられなくなってしまうことは避けなければなりません。自分の自信のなさは切り離して仕事に取り組めていると思っています。

ありがとうございました。最後に、今後のご自身の展望について、今回の総会のテーマ「道」に絡めてお話いただきたいです。

PR TIMESが掲げている「行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ」のミッションは、お客様に対しても、私自身に対してもそうだなと思うことがあります。お客様は行動者ですから、発信した情報が人の心を揺さぶり、日本RV協会さまの例で言えば、自治体の上層部の方に届いて導入に至り、人の命が救われるといった変化につながる可能性があります。

私も、お客様からいただいた情報を元に発信することが、別の方の心を揺さぶることにつながるかもしれない仕事をしているといえるでしょう。動画で何をしなければいけないのかを考えるとき、この言葉が立ち返るべき指針となっていると感じます。

これまで、自分とお客様・取材先といった関係性において、お客様をサポートしてより良い社会になればいいなという想いで歩んできました。日本RV協会さまの動画だけではなく、パブリックリレーションズ思考を持って相対できるようになったことで、その関係性がお客様との一対一だけではなく、その先に関係している人たち、日本RV協会さまの発信に触発されて「僕らも発信しなきゃ」と奮起する同じ目的に対して取り組む企業・団体さまへの広がりを感じます。

TVサービス部のお客様、PR TIMESの他サービスをご利用いただいているお客様、そしていつかお客様になるかもしれない方たち皆さんが、自分の情報を発信して社会をより良くしていくスタートになれるような道を作っていきたいです。

執筆=卯岡若菜、構成=牧嵩洋、編集=名越里美