CULTURE

PR TIMESのカルチャー

CULTURE 67

過去最高の働きがいの更新を目指し、「変化」を選び続ける営業組織への挑戦

- 小暮 桃子(執行役員 兼 PR TIMES事業ユニット 第一営業部長)

DATA:2025.07.09

こんにちは、PR TIMESの小暮です。私は新卒1年目の途中で転職し、2016年1月に「PR TIMES」の営業担当として中途入社しました。約9年在籍しており、営業部のほかカスタマーリレーションズ部門、プロダクト部門などさまざまな部署や役割を経験してきました。この2年ほどは営業部長として、営業部全体でいかにお客様の成功と成果を上げることが出来るかに向き合っているほか、4月からは執行役員となり管掌範囲が広がり、複数の部門の成果をどう共につくるかに奮闘しています。

複数の部門の成果に向き合い、より多くのメンバーに視点を広げるようになって、より「変化しつづけること」「同じ方向を向いて走れる組織をつくること」の重要性を感じています。今回のだれブロでは、これらをより強く感じるようになった背景や今の想いを言葉にしてみました。

新たな挑戦をすることに迷いや不安がある「だれか」、変化への戸惑いを感じている「だれか」の背中を押す一助になると嬉しいです。

だれブロ ーまだ、話していないことー

私が「だれか」お伝えします。働く誰か、働こうとしている誰かに役立ってほしい。

そんな想いでPR TIMESのメンバーが紡ぐブログです。

PR TIMESで働く「私」の仕事とそのほかいろいろ。

うれしいとか、やる気がでるとか、やめようかなぁとか。

だれかの、働く今日の気持ちにつながりますように。

小暮 桃子

執行役員 兼 PR TIMES事業ユニット 第一営業部長

1993年生まれ東京都出身。早稲田大学文学部卒。2016年に当時社員数約30名だったPR TIMESへ中途入社。営業担当としてお客様へのサービス提案・導入支援や、地方金融機関との提携、コミュニティイベント運営など複数プロジェクトに従事した後、2019年よりサポート部門責任者に。その後、新規事業推進・プロダクト開発との兼務を経て、2022年末から営業部門に復帰。第一営業部長としてお客様の利活用促進に取り組み、2025年4月執行役員に就任。

はじめてMVPもらったときの画像

はじめてMVPもらったときの画像

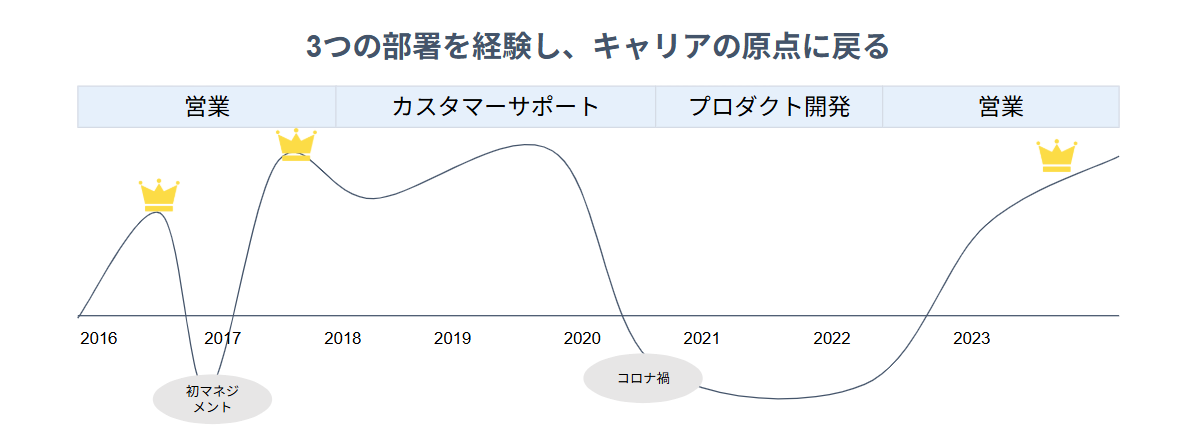

浮き沈みの激しかった9年間

今でこそ成果を再現することの感覚が掴めてきましたが、以前までの私は浮き沈みが激しかったと振り返ります。

入社2年目の2017年度にMVPを受賞し、当時最年少マネージャーになったものの、マネージャーとしてチームの成果をつくれず低迷しました。その後、部長としてやっていけるかのチャレンジ期間を経て、サポートデスクが置かれているカスタマーリレーションズ部の部長になりましたが、コロナ禍のサポートデスクの運営と目標達成を両立できず運営ばかりに比重がいってしまい、成果がつくれず。

そこから再出発して新規事業の推進とプロダクト部門の立ち上げを兼務しましたが、そこでも十分に成果をつくることができませんでした。うまくいったと思ったら低迷し、新たな挑戦の機会をいただいたのに、また成果がつくれずにずっと沈んでしまう。経歴だけピックアップしたら順風満帆なように見えても、その裏では成果が出せない時期も多く、浮き沈みの多い危うい存在だと自分を評価していました。

「2回目のMVPはとれないのかもしれない。」

当時はそんなことが頭によぎってしまうこともありましたが、頭に浮かぶたびにそんなぼんやりとした不安を見てみないふりをしていた記憶があります。転職を考えたことがないというと嘘になりますが、大好きなサービスと信頼のおける戦友のような仲間と一緒に働くことが楽しくて、不安な気持ちが浮かんでも、仕事しているうちは不安をどうにか押し込められたという表現がより近いかもしれません。。

そんな気持ちがありながらも2022年の終わりごろ、キャリアのスタートだった営業部に戻ることになりました。当時は営業部門長が退職し、営業組織を改めて立て直そうとしている時期でした。代表 山口さんのもと部署の再建を進め、営業部として受注数を超過達成することができ、個人として2023年度のMVPと、部署としてMVT(業務貢献度が最も高く、企業価値の向上に寄与したチーム)をいただくことができました。

以前は無理かもしれないと思っていた2回目のMVP。そして初めて受賞したMVT。それぞれが葛藤をもちながらも営業の立て直しに取り組んできた背景があったので嬉しい気持ちはありながらも、ほっとするなんてことは一切なく、焦りと不安が先行していました。

成長とは、何かができるようになること。つまり変化があること。受注数の未達が続いていた状態から受注ができるようになった営業部の、次の成長とは何か。そしてその成長をつくれなければ、営業部を停滞させてしまうかもしれない。

「変わらないと」

そんなプレッシャーに襲われていました。

幸い、2024年からはそれまでメインで取り組んでいた新規営業から、既存のお客様の利活用促進に役割を移し、役割変更による強制的な変化がありました。そのため、「新規受注だけでなく利活用促進の受注ができる営業部へ」というテーマを掲げ、その変化をつくることを自分に誓いました。

はじめは「せっかく軌道に乗った新規営業を離れて新しいことをするなんて」と、後ろ髪ひかれる想いも大きかったのですが、今では役割変更という変化をつくれたことは大切な転機だったと振り返っています。

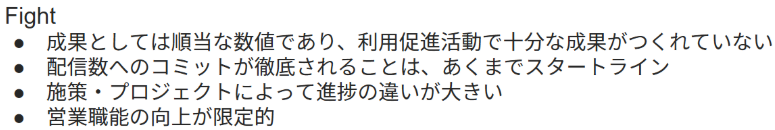

変化はチームでつくる

変化への焦りとこれまでの浮き沈みを払拭したいという願いが相まって、「変わり続けないと」「成長し続けないと」と大きく息まきながらスタートとした2024年度。しかしながら、初めは新規の営業活動と利活用促進の営業活動との違いに苦戦をして、個人としても受注数が大きく未達。チームとしても目標に対して半分ほどの進捗で、苦しい状態が続きました。

そのような中でも、着実にお客様との接点数を増やし、メンバーがお客様の成功を願った提案ができるように職能を向上させることができれば、必ず目標達成できると信じていたので、面会数を増やしつつ、営業職能の向上に向けて営業メンバー向けの研修を企画運営する日々を続けました。

通期で達成するためには、それぞれが過去最高の受注数を達成しないといけない厳しい状況で迎えた下期の第一営業部キックオフミーティング。そこで、上期受注数を大きく伸ばしROY(新人賞)を受賞していた桑原さんから上期比1.5倍の受注数、当時新卒2年目の金子さんからは上期比1.6倍の受注数が目標として提出されました。

その場で「本当にその数字でいきますか?」と聞き返してしまったぐらいストレッチな目標でしたが、「できるようになりたい」「やってみたい」という言葉が返ってきました。二人の前向きな様子が、周囲にも伝播し、「やってやるぞ」という空気が生まれていったことを覚えています。

キックオフミーティングで伝えた上期のファイトポイント。苦しい場面こそ、不足している点を率直に伝えることを心がけています。

実は、桑原さん、金子さんはもともと営業活動に苦手意識をもっていたメンバーです。上司になって暫くは、「営業の仕事はサービスを売ることではなく、お客様の成功をつくること。受注とは販売できた証ではなく、お客様の成功に寄り添えた証です。販売しようという意識ではなくお客様の成功をつくるための提案の場として、営業活動と受注目標に向き合っていけるように変化点をつくっていきましょう」と日々の1on1で繰り返し伝えていました。

そんな二人が受注数に対してストレッチな目標を自ら設定している様子を目の当たりにして、驚くと同時にとても誇らしい気持ちになりました。

人は本能的に変化を恐れ、変わらないように努める生き物だと思います。現状を維持すること・そのままでいることは危険を回避するためには合理的なことだからです。

それでも、そんな本能に抗ってチームが変化できるのは、変化を一緒に志向し、乗り越えてくれるメンバーがいるからだとこの時強く感じました。

そして、「同じ方向を向いて走れるチームづくり」が成果をつくる礎なのだと気づきました。

結果として、2024年度は第一営業部としてメインKPIの利用促進受注数で大きく達成することができ、私個人としても、受賞は逃したもののMVPにノミネートされ、一定評価していただくことができました。

変化の先にある働きがいを目指して

現在も継続して「変化し続けること」を大切にしており、2025年度は「中長期の活用にコミットできる組織」への変化をテーマに歩みを進めています。出来るようになった途端、その次へ向かうということは、苦しい選択とも言えます。

評価面談や1on1で「次はこれができるようになるといいですね」「次の目標はこれですね」と伝えると、嬉しさと苦しさが綯い交ぜになったような表情のメンバーを見ることもしばしばです。

それでも、新たなチャレンジにこそ成長の兆しや、過去最高を更新するという働きがいがあるはずです。今に満足せず、次に向かい続けることを選べるのは、そのことを理解してついてきてくれるメンバーがいるからであり、そのことに心から感謝しています。

もちろん、次のチャレンジが選べるような組織環境を用意するのは私の役目なので、PR TIMESで働いている仲間が最大限力を発揮できるように、私も力を尽くします。

今回は「変化し続けること」を特にピックアップしましたが、大切にしていることはまだまだたくさんあります。「どのような場面でもお客様に胸を張れる言動をすること」「お客様の目線に立った提案をすること」「GoodもFightも率直に伝えること」etc.

これらはごく一部ですが、私たちがどのような会社、組織、担当者でありたいか、何を大切にしているかを日々伝え、同じ目標に向かって想いを共に事業を推進できる組織をつくれるようこれからも邁進していきます。